美術工芸品

美術工芸品

織額、や掛軸、肖像画を織物で表現する「人物綴」など、西陣織の技の粋を集めた、作品を取り扱っております。

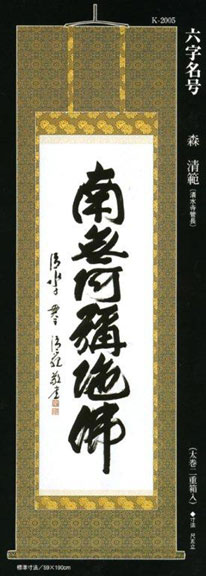

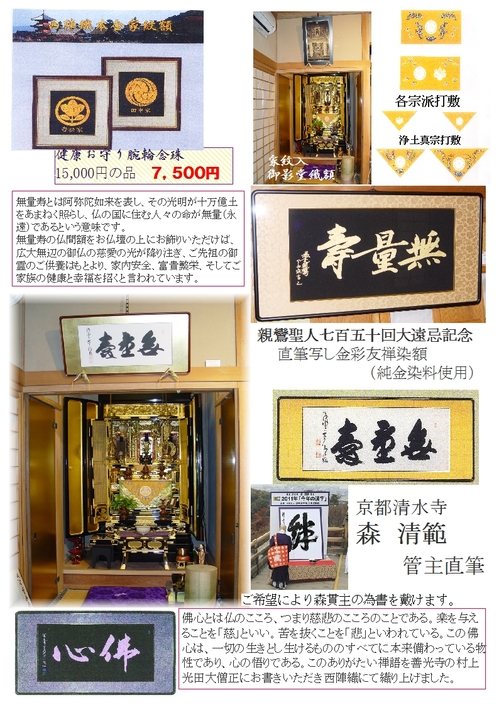

「今年の漢字」で有名な、清水寺の森清範貫主(もりせいはんかんす)の直筆書です。

写真はあくまでイメージですが、一文字の額や掛軸などお願いすれば、直接、直筆の書を書いていただくことが可能です。

もちろん掛軸なら箱書き、額なら裏書を頂くことができます。

藤井様 岡村家為書き

今から約50年前、親鸞聖人の700回大遠忌を記念して、御影堂の写真と印刷ですが御門主様の無量寿の書が配られました。これを今も大切に掛けておられる方を良く見かけます。

人間でも50回忌で弔い上げです。相当痛んでいる場合が多いので掛け替えられる方があります。

わたやでは今、親鸞聖人750回大遠忌を記念して無量寿の仏間額が人気です。

わたやでは今、親鸞聖人750回大遠忌を記念して無量寿の仏間額が人気です。

仏間の天地人といって江戸時代までは、神棚が仏壇の上にあり、祭りごとをする部屋の形が神棚(天)仏壇(地)床の間の掛軸(人)が三位一体となってバランスご取れていました。

ところが明治になり廃仏毀釈が起こり、神棚を別の場所に移動したそうです。

そこで仏壇の上が空(くう)では力が出ないので無量寿などの仏間額をお仏壇の上に掲げたそうです。

ちなみに、浄土真宗と浄土宗ではご本尊が阿弥陀如来なので「無量寿」禅宗は「仏心または洗心もしくは福無量」日蓮宗は「妙法」となります。

お仏壇の上は大切な場所なので、無くなった人の写真を置いたり絵画や関係ない書、などは置かないほうが良いと思います。

ただ家紋の額や見真の額などは習わしとして置いてもいいようです。神社やお寺にお参りすると山号額や神社の名前の額がご本尊の上や山門、鳥居などに掲げられています。これの家庭版といったところでしょうか。

写真は西本願寺の御影堂(ごえいどう)の写真を西陣織で表現したものです。